2017/10/31更新

優秀な人材から応募がきたと思ったら選考辞退の連絡がきて、ぬかよろこびに終わってしまった…。そんなお悩みをお持ちの採用ご担当者も多いのではないでしょうか。現在の採用市場は売り手市場と言われ、求職者は複数社を比較し厳しい目で転職先を選ぶようになっています。人材確保の競争が加速しているのも事実ですが、選考辞退が連続しておこっているようであれば、選考方法や内定者フォローに問題がある可能性があるかもしれません。求職者心理を読み解きながら選考辞退防止のためにできる3つの対策をご紹介します。適切な応募者対応を行い、求職者から「入社したい!」と選ばれる企業を目指しましょう。

求人案件数の増加と就労人口数の減少に伴い、有効求人倍率は右肩上がりに伸びています。転職市場は売り手市場と言われ、求職者優位の状況が続くようになりました。一方で転職のハードルが下がり、転職活動が活発に行われるようになっているのも事実。応募者を逃さず、いかに入社まで導くかが採用成功の明暗を分ける重要なポイントになっています。まずは選考辞退を取り巻く状況と応募者の心理を理解し、辞退を引き起こす原因を探っていきましょう。

厚生労働省の調べによると2017年8月時点の有効求人倍率は1.52倍となり、前年同月の1.37倍と比べ右肩上がりで上昇していることがわかります。採用市場は求職者優位の状況が続き、以前よりも選考辞退が増えています。調査によると「以前と比較して、選考辞退が増えた」と感じる企業は47%と半数近くにのぼります。※1

『数年前に比べ、選考中でも躊躇なく辞退する人が多い』とコメントを寄せる企業もあり、選考辞退に悩む企業の実情が伺えます。反対に求職者に選考辞退をしたことがあるかアンケート集計をとった結果、全体の67%が辞退経験「あり」と回答。※2

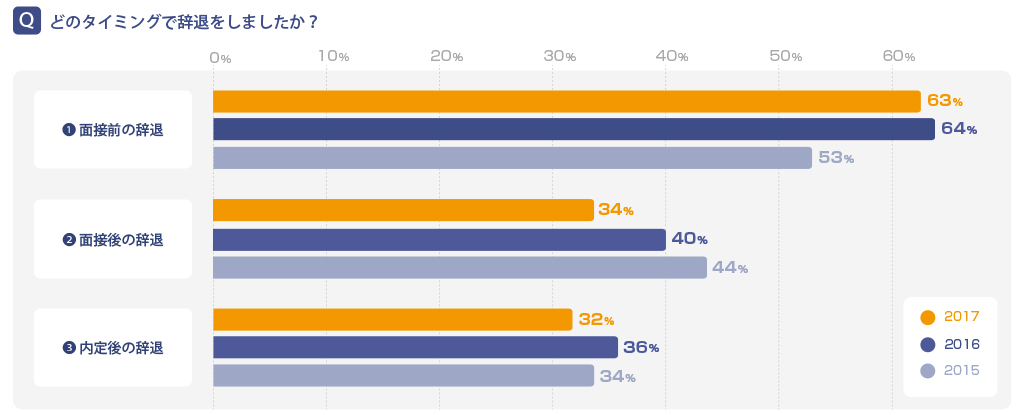

タイミングとしては面接前の選考辞退が多く、企業側のコメント通り、応募後に何らかのきっかけにより辞退する求職者が多いようです。

※1 出典:エン 人事のミカタ(https://corp.en-japan.com/newsrelease/2017/3472.html)

※2 出典:エン 人事のミカタ(http://partners.en-japan.com/special/170201)

では、求職者はなぜ選考辞退するのでしょうか。求職者のアンケート結果をもとに求職者心理を探っていきます。先程も触れたように、選考辞退が一番発生しやすいのは面接などの選考前になります。

理由としては「応募後に再考し、希望と異なると判断した」「希望に反したスカウトメールだった」の2つがトップに挙げられます。応募前に求人情報を確認しなかった求職者側の判断ミスとも捉えられますが、求人情報の書き方の工夫や、スカウトメール配信前に対象を確認するなどの企業努力でミスマッチを防ぐこともできるでしょう。

次に注目したいのが「ネット上でよくない評判や噂を見た」という理由。求職者の多くはネットで企業情報を収集しています。口コミサイトにネガティブな書き込みが原因で辞退されてしまっているのであれば、風評被害対策に取り組むと良いでしょう。企業HPがあまりにも古かったり、採用情報がまったく記載されていなかったりすると求職者に不安を与えてしまいます。募集前に最低限、ネット上の自社情報をチェックして対策を行うようにしてください。

面接後の辞退の理由は「詳しく知った仕事内容が希望と合わなかった」「条件面が折り合わなかった」がトップとなります。※

求人情報に掲載している情報に不足がある場合や誤解を生む表現があると、企業と求職者の間に認識のズレが生まれてしまいます。良い側面を見せてアピールすることも重要ですが、現実と乖離しないように気を付けて求人情報を掲載しましょう。

中には社内の雰囲気や面接官の言動がイマイチだったと辞退する求職者もいます。面接官も求職者に「選ばれている」という認識を持ち改善するようにしてください。具体的な改善策に関しては「2-2. 選考中の防止対策」でご紹介しますので、参考にしてください。

※出典:エン 人事のミカタ(http://partners.en-japan.com/special/170111/2/)

実際にどのような対応をすれば辞退を防げるのでしょうか?以下では辞退防止の具体的な対策「選考前」「選考中」「選考後」の3つの段階に分けて紹介します。選考辞退の課題解決のために役立ててみてください。

母集団を確保したいあまり、求人情報に良いことしか書かないのはかえって逆効果。見栄えの良いアピールポイントに惹かれて応募したけれど、仕事内容をよく読み返してみたら希望と違ったと選考辞退に繋がりかねません。

求人情報の見直しの他は、スカウトメールの精度を高めるのも一手です。コツは募集内容や求める人材にあわせ文面を作成し、厳選して送っていると思われるようにすること。企業HPや採用サイト、SNSを利用して積極的情報開示するのも効果的です。マッチング率を高めて面接のタイミングで「話が違う!」ということにならないよう対策しましょう。

応募者の持つ疑問点を全て解決できれば、面接成功と言えるでしょう。面接官が応募者の不安や疑問をくみ取り、答えるように心がけるとミスマッチを防げます。また、応募者が質問しやすいような雰囲気づくりも重要。例えば面接官の自己紹介は、話しやすい雰囲気づくりに有効なテクニックのひとつです。

条件・待遇面で正直に伝えづらいこともあるかもしれません。不利な条件を伝えずに入社になったとしても、早期離職に繋がってしまいます。マイナスと思われる情報も包み隠さず伝えたいもの。マイナス面を伝えた後は必ずプラスの面を伝え、印象アップを忘れずに。

将来一緒に働くかもしれない人たち姿もよく見ているもの。求職者に「働きやすそう」と思ってもらうために、従業員に普段の行動から気を付けてもらうようにしましょう。少しの気遣いが採用活動にプラスの効果をもたらします。

選考中の求職者は通過するために必死で、疑問点があった場合も深く追求せずにいるものです。いざ内定をもうと、冷静になり「本当にこの企業は自分に合っているのだろうか」と不安や葛藤が生まれるようになります。コミュニケーションをとり求職者の不安感を払拭するようにしてください。新卒採用と中途採用の場合、内定者が不安に感じる点が異なります。それぞれの特徴と解決策をご説明しますので参考にしてください。

条件面が重要な意思決定要因となります。条件提示もなく内定承諾の催促してしまうと、不信感を植え付けてしまうので可能な限り早く条件提示をするよう心がけてください。求職者によっては一番先に結果がでたところに入社を決める場合もあります。スピーディーな対応が鍵と言えるでしょう。

学生が内定を辞退する理由は次の2つが考えられます。1つ目は転職者と同様に、内定先の企業に対して不安や疑問を感じる場合。一度面談の時間を設け、改めて会社説明をする、待遇面を確認するなどの対応が効果的です。

2つ目は内定期間が長いために「内定ブルー」と呼ばれる漠然とした不安感を持つ場合。内定後も、内定者面談・懇親会・内定式・入社前研修など定期的に来社してもらい、他の内定者や先輩社員との繋がりを持ってもらうなどの対策が有効です。

万が一、内定辞退の連絡を受けた場合も、強引な引き留めは行わないよう気を付けてください。残念ですが求職者の意志を尊重しましょう。執拗な引き留めは相手に悪印象を与えかねません。

求職者はより良い職場を探しているもの。誠実かつ適切な対応で求職者から選ばれる魅力ある企業を目指しましょう。

03-6682-1671(電話受付 / 9:00~18:00)

お問い合わせ